Quando i Fratellini stregarono Roma

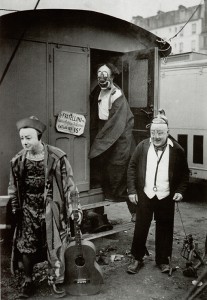

“Eccoli! Arrivano! Reduci da una settimana di successi a Firenze, loro città di origine, vengono ad allietare Roma i più famosi clowns del mondo, i Fratellini!” Mai degli artisti circensi erano stati tanto attesi nella Capitale d’Italia. Ne fornisce ampia testimonianza la carta stampata dell’epoca, che illustra tutti i risvolti della vita, privata e artistica, di questi professionisti del buonumore residenti a Parigi. La loro qualità maggiormente messa in evidenza era la disponibilità a far tornare il sorriso sulle labbra dei malati, improvvisando scoppiettanti mini-spettacoli nelle camerate o nelle corsie degli ospedali, “specialità” oggi riconosciuta come autentica ed efficace terapia. Già insigniti di titoli onorifici in Francia per le loro iniziative di beneficenza, a Firenze si erano prestati senza risparmio presso l’ospedale per bambini Meyer. A Roma si prodigarono presso l’Istituto Climatico della Croce Rossa Italiana, un sanatorio immerso nel verde intitolato al patriota ed eroe di inizio Novecento Cesare Battisti: «Fratellini è un nome che vi è dovuto, perché esprime con efficacia la fraternità del vostro atto generoso. Benefattori voi siete» (La Tribuna 11-2-1928). Eravamo nel 1928, con il fascismo già ben consolidato, e i tre figli di Gustavo, capostipite di questa famiglia di artisti, dimostrarono anche una accorta strategia diplomatica. Arrivati sul nostro suolo, fecero pervenire un telegramma al Duce, tanto che a Firenze «i Fratellini non potranno trattenersi fra noi oltre domenica prossima, dovendo recarsi alla Capitale, insistentemente richiesti anche a nome di autorevoli personalità» (La Nazione 25-1-1928). I giornali romani non specificano il nome di queste autorità. Sappiamo però che la sera del loro debutto all’Adriano «tutta l’élite della Capitale era largamente rappresentata» (Il Messaggero 2-2-1928). Il Duce non era presente, perché impegnato al teatro Argentina ad assistere a un torneo di scherma tra ufficiali della Milizia (MVSN), per il quale aveva già da tempo messo in palio una speciale coppa. Benito Mussolini era un appassionato di scherma, sport che lui stesso praticava, però alcuni giorni dopo Alberto, Francesco e Paolo Fratellini furono ricevuti in brevi udienze private sia dal Duce sia dal Papa Pio XI.

Eravamo nel 1928, con il fascismo già ben consolidato, e i tre figli di Gustavo, capostipite di questa famiglia di artisti, dimostrarono anche una accorta strategia diplomatica. Arrivati sul nostro suolo, fecero pervenire un telegramma al Duce, tanto che a Firenze «i Fratellini non potranno trattenersi fra noi oltre domenica prossima, dovendo recarsi alla Capitale, insistentemente richiesti anche a nome di autorevoli personalità» (La Nazione 25-1-1928). I giornali romani non specificano il nome di queste autorità. Sappiamo però che la sera del loro debutto all’Adriano «tutta l’élite della Capitale era largamente rappresentata» (Il Messaggero 2-2-1928). Il Duce non era presente, perché impegnato al teatro Argentina ad assistere a un torneo di scherma tra ufficiali della Milizia (MVSN), per il quale aveva già da tempo messo in palio una speciale coppa. Benito Mussolini era un appassionato di scherma, sport che lui stesso praticava, però alcuni giorni dopo Alberto, Francesco e Paolo Fratellini furono ricevuti in brevi udienze private sia dal Duce sia dal Papa Pio XI. In uno dei loro spettacoli pomeridiani (ne diedero 13, di cui 9 serali, dal 1° al 9 febbraio), l’incasso fu devoluto interamente alle colonie marine e montane della Federazione dell’Urbe. Il fascismo si era organizzato costituendo tante Federazioni Provinciali Fasciste, enti che esercitavano un controllo politico sulle varie attività, anche in campo artistico. A Roma, città a statuto speciale, la FPF si chiamava Federazione dell’Urbe e il suo dirigente, il Gr. Uff. Parolari, era naturalmente presente allo spettacolo. Lo straordinario successo dei Fratellini a Roma, con il vasto teatro Adriano sempre gremito in ogni ordine di posti, era senz’altro dovuto alla qualità delle esibizioni del Circo Equestre Fratellini, ma un appoggio proveniente dall’alto faceva comodo, e anche a Roma come a Milano (cfr. Circo luglio 2014) la Compagnia si esibì nell’esecuzione dell’inno fascista Giovinezza. Data la risonanza dell’avvenimento, i giornali romani dell’epoca ci consentono di conoscere l’assetto completo del complesso circense dei Fratellini, che annoverava alcuni professionisti di tutto rispetto citati dallo storico francese Thétard nelle sue opere.

In uno dei loro spettacoli pomeridiani (ne diedero 13, di cui 9 serali, dal 1° al 9 febbraio), l’incasso fu devoluto interamente alle colonie marine e montane della Federazione dell’Urbe. Il fascismo si era organizzato costituendo tante Federazioni Provinciali Fasciste, enti che esercitavano un controllo politico sulle varie attività, anche in campo artistico. A Roma, città a statuto speciale, la FPF si chiamava Federazione dell’Urbe e il suo dirigente, il Gr. Uff. Parolari, era naturalmente presente allo spettacolo. Lo straordinario successo dei Fratellini a Roma, con il vasto teatro Adriano sempre gremito in ogni ordine di posti, era senz’altro dovuto alla qualità delle esibizioni del Circo Equestre Fratellini, ma un appoggio proveniente dall’alto faceva comodo, e anche a Roma come a Milano (cfr. Circo luglio 2014) la Compagnia si esibì nell’esecuzione dell’inno fascista Giovinezza. Data la risonanza dell’avvenimento, i giornali romani dell’epoca ci consentono di conoscere l’assetto completo del complesso circense dei Fratellini, che annoverava alcuni professionisti di tutto rispetto citati dallo storico francese Thétard nelle sue opere.Paolo, Francesco e Alberto tenevano banco per circa un’ora e costituivano, naturalmente, il piatto forte della serata. Del programma comico facevano parte anche il Toni Pinocchio (forse l’Arturo Biagioni citato dal Cervellati nel suo «Stasera grande spettacolo»), con i suoi compagni Vitali, Futelly, Massimo, Chico, Ducci e Albertino; un trio di artisti truccati da Charlot (tre giovani della famiglia Fratellini tra i quali Vittorio) che eseguivano difficili esercizi al trapezio in maniera esilarante; i clowns Poli ed Eugenio; i quattro Lopez, acrobati e trapezisti anch’essi, come gli Charlot, comicamente «sempre stanchi»; i tre Pierrot di Villette (quartiere di Parigi), in realtà i figli di Francesco, che si cimentavano in acrobazie danzate composte da movimenti e atteggiamenti che inducevano immediatamente alle risate più crasse. Della numerosissima famiglia italo-francese scendevano in pista anche Alberta e Roberto, figli di Alberto, con lo sketch «I bambini terribili» e una pantomima «danzata con infantile letizia» (Il Popolo di Roma 2-2-1928).

Ma numerosi erano anche i numeri non improntati a suscitare ilarità. I tre Pharamon, con esercizi plastici tra arte ed elasticità; il trio Hassan, ciclisti sul filo di ferro; Fassi al trapezio volante; Andrea e Marcello Desprez con il doppio salto mortale in automobile, «un numero che venne eseguito con mirabile precisione e che suscitò una viva emozione, specie al momento del salto» (Il Messaggero 7-2- 1928); Jean Houcke Rancy con i suoi 12 stalloni arabi in libertà; Marcella Houcke Rancy, amazzone di alta scuola con la «cavalcata al Bois de Boulogne»; il giocoliere Navaro; e infine un altro Fratellini, il giovane Fortunio, a tu per tu con i suoi tre feroci leoni in una gabbia di soli 5 metri di diametro. Le messe in scena erano di Mario Pompei, l’orchestra era diretta da G. A. Pizzini.

In quegli stessi giorni a Roma, alla Sala Umberto, riscuotevano successo nella brillante rivista Madama Follia, Totò e Isa Bluette, ma la eco delle mirabilie del circo dei tre famosi clowns li sopravanzò nettamente: «Bisognava ritornare con la memoria ai grandi spettacoli d’opera con Mascagni e con Battistini, o alle grandi serate di lotta e di boxe con Raicevich o Frattini, per ritrovare la sala dell’Adriano gremita come si presentava ieri sera» (Il Messaggero 2-2-1928).

Marco Martini

L’articolo è stato pubblicato sulla rivista Circo dicembre 2015

Short URL: https://www.circo.it/?p=39297