Giacomino, il clown dello Zar

Pochi possono dire di aver fatto divertire lo Zar e la sua famiglia. Giacomino sì, lui fu chiamato proprio da Nicola II di Russia (Nikolaj Aleksandrovič Romanov) per rendere meno crudele la vita del figlio Alessio, di salute molto precaria e sempre esposto al rischio di emorragie interne, essendo malato di emofilia. Un “clown di corsia” ante litteram, impegnato a far sbocciare il sorriso sul volto di un bambino perennemente degente, seppure in una dorata residenza da imperatore.La figura di Giacomo Cireni, in arte “Giacomino”, clown italiano, si staglia come un gigante buono nel panorama dell’arte circense mondiale fino a diventare una celebrità nella San Pietroburgo degli inizi del ‘900.

Nasce a Milano nel 1884, il padre Abelardo è un fantino e lo avvia subito, quando non ha ancora dieci anni, alla scuola di un piccolo circo di proprietà di Francesco Pulaiot. Qui appende gli elementi di base dell’acrobazia, equestre ed aerea. Prima di prendere il volo nella terra dei Romanov, lavora nei circhi Travaglia, Vitali e in quello di Augusto Frediani. Quando prende la strada di San Pietroburgo, in lui è già scoccata la scintilla per la clownerie, suo grande amore e passione.

A chiamarlo in Russia nel 1905 è un altro italiano ben noto nella storia del circo, Gaetano Ciniselli. Cireni matura qui la sua maschera inconfondibile all’insegna della leggerezza. Il trucco è quasi impercettibile, il berretto tondo è decisamente ridotto, mentre la giacca e i pantaloni sono extra large, così come le scarpe. E’ elegante e fa colpo. In Russia ottiene un grande successo nei circhi di notevole richiamo gestiti da Ciniselli e comincia a frequentare poeti, scrittori e personaggi altolocati. Diventa consigliere e consulente clown del drammaturgo russo Leonid Nikolaevic Andreev nella famosissima e immortale opera L’uomo che prende gli schiaffi.

A chiamarlo in Russia nel 1905 è un altro italiano ben noto nella storia del circo, Gaetano Ciniselli. Cireni matura qui la sua maschera inconfondibile all’insegna della leggerezza. Il trucco è quasi impercettibile, il berretto tondo è decisamente ridotto, mentre la giacca e i pantaloni sono extra large, così come le scarpe. E’ elegante e fa colpo. In Russia ottiene un grande successo nei circhi di notevole richiamo gestiti da Ciniselli e comincia a frequentare poeti, scrittori e personaggi altolocati. Diventa consigliere e consulente clown del drammaturgo russo Leonid Nikolaevic Andreev nella famosissima e immortale opera L’uomo che prende gli schiaffi.I problemi arrivano nel 1917, quando la rivoluzione russa comincia a trasformare il paese del grande freddo e ad influenzare la storia mondiale. Amico dello Zar, ora in disgrazia, Giacomino si trova improvvisamente a nudo, sotto confisca tutti i suoi beni. Cambia radicalmente e d’improvviso il suo status, che Giacomino stesso aveva ben descritto: “Alla fine degli spettacoli andavo nelle bettole, dove si riunivano anche letterati, scrittori, musicisti e pittori. L’intellighenzia ci faceva subito posto al suo tavolo: voleva che l’uomo volante, il cavallerizzo, il pagliaccio, raccontassero la loro storia”. Fra l’altro non è l’unico a dover scappare dal paese che aveva tanto amato e che era diventato la seconda patria per diversi artisti italiani. Stesso destino tocca infatti anche ai Fratellini e a Rastellli.

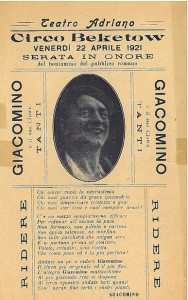

Giacomo Cireni fugge in America, dove conosce Charlie Chaplin, e si inventa una nuova professione, visto che l’estro artistico non gli manca: eccolo indossare i panni della controfigura nei film comici. Rimette piede in Europa e si esibisce anche in Italia con Matyas Beketow, prima di migrare in uno dei più rinomati circhi dell’epoca, il Krone. Da alcuni preziosi documenti custoditi presso il Centro di documentazione sulle arti circensi di Verona, si può ricostruire la presenza di Giacomino in Italia, seppure al seguito di un circo russo, quello di Beketow, appunto, nel 1921 al Teatro Adriano di Roma. Si tratta di un evento che spiega anche la popolarità e il blasone di Giacomino, per il quale Beketow organizza una serata “su misura”, in onore del grande clown. In una locandina che si può ammirare al Cedac e che promuove quell’avvenimento mondano e culturale allo stesso tempo, di quasi un secolo fa, Giacomino compare come il “beniamino del pubblico romano” e si può leggere un suo componimento che dà la misura della poliedrica figura di questo clown, dotato di notevole esprit de finesse e di raffinata ironia: “Andate un po’ a vedere Giacomino / Il clown più originale ed il più fino / L’allegro Giacomino mattacchione / Al più giocondo riso vi dispone / Al circo equestre andate tutti quanti / Così avran fine certo i vostri pianti”.

Muore nel 1956, dopo aver lasciato un segno di profonda ammirazione non solo in un pubblico vastissimo, ma anche fra personalità dello spettacolo del calibro di Tatiana Pavlova. La presentazione vergata da quest’ultima nel libro di memorie che gli viene dedicato da Franco Bernini nel 1929, resta un punto fermo per capire la grandezza di Giacomino, del quale hanno scritto anche due storici del circo italiano come Alessandro Cervellati ed Enrico Bassano, fino al critico del Corriere della Sera, Massimo Alberini.

Short URL: https://www.circo.it/?p=26596