Enrico Rastelli, il piccolo mago bianco

Per tracciare il ritratto di Enrico Rastelli (Samara, 19 dicembre 1896 – Bergamo, 13 dicembre 1931), universalmente riconosciuto come “il giocoliere”, forse il più grande in assoluto, abbiamo scelto di far parlare un giornalista di razza, che di circo si è occupato con intelligenza e passione: Orio Vergani. Anche perché forse non esiste descrizione più bella di quella da lui tratteggiata della “stella del circo”, certamente una delle più luminose, Enrico Rastelli.

di Orio Vergani *

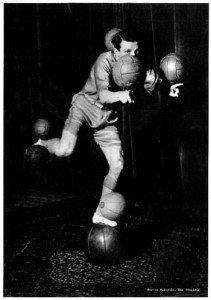

Enrico Rastelli non si «racconta». Non si spiega quello che fu il suo «numero», l’esercizio che ogni sera, davanti ai pubblici di tutto il mondo, avvicinò al prodigio quest’uomo che, nel centro della pista di un circo o alla ribalta di un teatro, mostrava di poter vincere, sorridendo, tutte le leggi della gravità e dell’equilibrio o, meglio, di avere carpito il segreto dell’ultima resistenza di quelle leggi, per comporne, sui limiti dell’assurdo, un gioco meraviglioso.

Enrico Rastelli non si «racconta». Non si spiega quello che fu il suo «numero», l’esercizio che ogni sera, davanti ai pubblici di tutto il mondo, avvicinò al prodigio quest’uomo che, nel centro della pista di un circo o alla ribalta di un teatro, mostrava di poter vincere, sorridendo, tutte le leggi della gravità e dell’equilibrio o, meglio, di avere carpito il segreto dell’ultima resistenza di quelle leggi, per comporne, sui limiti dell’assurdo, un gioco meraviglioso.

Quando egli cercava di spiegare la regola del suo gioco, parlava di tempo e di ritmo. Nella vita di un movimento, nell’onda di un gesto, ritornano, regolari come il battito di un metronomo, quegli istanti in cui la legge di gravità e la legge dell’equilibrio sono in fugacissima contraddizione con se stesse:

quegli istanti in cui un oggetto non cade più, una sfera non rotola più, un corpo che oscilla e si piega e sta per abbattersi ha, nella caduta, un momento che si potrebbe chiamare di sospensione.

Attorno al suo corpo gli oggetti, cadendo o salendo, girando e balzando, costituivano con il susseguirsi rapidissimo, inafferrabile allo sguardo, di queste pause magiche, un alone, un’atmosfera entro la quale non v’era più ubbidienza alle leggi della statica.

Attorno al suo corpo gli oggetti, cadendo o salendo, girando e balzando, costituivano con il susseguirsi rapidissimo, inafferrabile allo sguardo, di queste pause magiche, un alone, un’atmosfera entro la quale non v’era più ubbidienza alle leggi della statica.

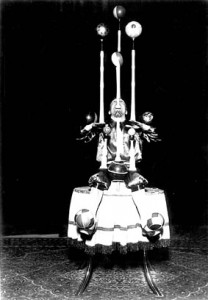

In questa atmosfera, la mano di Enrico Rastelli penetrava a scomporre e a ricomporre a volontà, con tocchi lievissimi, una paradossale geometria aerea di cose che, ruotando, avrebbero dovuto tutte cadere e invece non cadevano, ma ubbidivano senza rumore a quella che poteva sembrare un’attrazione del suo corpo, l’influsso calamitato della sua mano. Vestito di bianco e con le braccia nude, Rastelli, semidio dell’equilibrio, ubbidendo alla silenziosa musica di quel ritmo e al battere misterioso di quel tempo su cui si regge la enigmatica musicalità dei movimenti di caduta e di attrazione dei corpi, varcava la soglia di quello che pareva il tempio inviolabile delle leggi fisiche.

Giocoliere, egli non aveva rivali nel passato e nel presente, nemmeno in quell’Oriente da cui, pallidi, con occhi tagliati a mandorla, venivano i maestri del gioco pazientissimo e velocissimo: i giapponesi. Egli sapeva che di giocolieri è piena la storia, a cominciare da quelli di cui parla la Bibbia e da quello da cui il medioevo ha tratto ispirazione per una delle sue più belle leggende: la vita del jongleur che, fattosi frate, non avendo, nella sua estrema povertà ed ignoranza, nulla da offrire all’altare della Madonna, né fiori né latino di preghiere, ogni giorno si chiudeva in chiesa e, solo solo, innanzi all’altare, con gli occhi fissi all’immagine sacra, offriva al Bambino, «per farlo divertire», lo spettacolo dei suoi giochi.

Giocoliere, egli non aveva rivali nel passato e nel presente, nemmeno in quell’Oriente da cui, pallidi, con occhi tagliati a mandorla, venivano i maestri del gioco pazientissimo e velocissimo: i giapponesi. Egli sapeva che di giocolieri è piena la storia, a cominciare da quelli di cui parla la Bibbia e da quello da cui il medioevo ha tratto ispirazione per una delle sue più belle leggende: la vita del jongleur che, fattosi frate, non avendo, nella sua estrema povertà ed ignoranza, nulla da offrire all’altare della Madonna, né fiori né latino di preghiere, ogni giorno si chiudeva in chiesa e, solo solo, innanzi all’altare, con gli occhi fissi all’immagine sacra, offriva al Bambino, «per farlo divertire», lo spettacolo dei suoi giochi.

Egli conosceva anche l’umiltà originaria del suo esercizio che è, in principio, un passatempo appunto di bambini, una scommessa che si fa con se stessi di saper tenere un bastone sul mento, o di lanciare in aria, contemporaneamente, due o tre palle. Cose, si sa, che non fanno andare avanti il mondo di un passo e per le quali, se ci si applica, la gente assennata tentenna il capo, brontolando al perditempo. Ma in questo mondo dei circhi era nato e, da bambino, mentre sua madre lo allattava, lì accanto, pazientemente, il papà Rastelli si allenava, per ore e ore, a mandare in aria tre, quattro, cinque palle o piatti contemporaneamente. Questo accadeva in Russia nel 1896.

La piccola famiglia italiana, scritturata nei circhi russi, viveva soltanto di quel lavoro. Il piccino, quando ebbe cinque anni, provò per la prima volta a imitare il padre. Più tardi, con quel lavoro avrebbe mantenuto i suoi vecchi e, a sua volta, si sarebbe fatto una famiglia. Egli diventò presto l’amico e il signore di quegli oggetti umili, casalinghi talvolta, che dovevano ubbidire ciecamente alla sua volontà: palle di gomma, birilli, piatti di maiolica. Sapeva che, come ebbe anche a scrivere uno studioso della vita e del lavoro del circo, «in nessun mestiere la scala dei valori è così chiara e nettamente suddivisa come nel mestiere del jongleur. Tenendo due oggetti in aria si è un bambino; tenendone tre si è, talvolta, il papà di quel bambino; a quattro si è già un buon dilettante; a cinque si è bravissimi; a sei si è maestri; a sette ci si chiama Kara, il più famoso giocoliere dell’Ottocento. In quanto a tenere in aria otto oggetti contemporaneamente, nessuno ci è mai riuscito, né alcuno mai lo potrà».

La piccola famiglia italiana, scritturata nei circhi russi, viveva soltanto di quel lavoro. Il piccino, quando ebbe cinque anni, provò per la prima volta a imitare il padre. Più tardi, con quel lavoro avrebbe mantenuto i suoi vecchi e, a sua volta, si sarebbe fatto una famiglia. Egli diventò presto l’amico e il signore di quegli oggetti umili, casalinghi talvolta, che dovevano ubbidire ciecamente alla sua volontà: palle di gomma, birilli, piatti di maiolica. Sapeva che, come ebbe anche a scrivere uno studioso della vita e del lavoro del circo, «in nessun mestiere la scala dei valori è così chiara e nettamente suddivisa come nel mestiere del jongleur. Tenendo due oggetti in aria si è un bambino; tenendone tre si è, talvolta, il papà di quel bambino; a quattro si è già un buon dilettante; a cinque si è bravissimi; a sei si è maestri; a sette ci si chiama Kara, il più famoso giocoliere dell’Ottocento. In quanto a tenere in aria otto oggetti contemporaneamente, nessuno ci è mai riuscito, né alcuno mai lo potrà».

L’allenamento gli costava una fatica immensa. Il suo esercizio richiedeva una fissità estenuante di attenzione che logorava i nervi e creava una paurosa anemia. Pallido, esangue, compiva il suo «numero» con uno sforzo terribile che, ad ogni esercizio, lo lasciava prostrato. Ma anche un giocoliere può soffrire di quell’allucinante amore che è l’amore per l’arte.

Acclamato, celebrato in tutti i continenti (per vederlo a Berlino, i posti si prenotavano un mese prima), ormai ricco a milioni, voleva raggiungere l’irraggiungibile: quel magico numero di otto oggetti tenuti sospesi in aria contemporaneamente. Dal 1922 al 1928, alle normali ore di allenamento, ne aggiunse altre due per portare nella storia del circo l’esercizio impareggiabile.

Acclamato, celebrato in tutti i continenti (per vederlo a Berlino, i posti si prenotavano un mese prima), ormai ricco a milioni, voleva raggiungere l’irraggiungibile: quel magico numero di otto oggetti tenuti sospesi in aria contemporaneamente. Dal 1922 al 1928, alle normali ore di allenamento, ne aggiunse altre due per portare nella storia del circo l’esercizio impareggiabile.

Nell’inverno del 1928, si presentò al pubblico tedesco con tre piatti nella mano destra, due nella sinistra, uno in bocca, e due appoggiati alla cintura. Poi, in un attimo, gli otto piatti si staccarono dal suo corpo, salirono, rotearono in aria, composero tra la sua mano e il cielo del palcoscenico un cerchio magico, continuando in questa candida danza per venti secondi, per quanti cioè egli poteva, teso nello sforzo, tenere il fiato e reggere così questa giostra suprema. Per giungere a questo egli si era allenato sei anni, quattromila ore.

Tornava adesso, dopo dieci anni di assenza, a ripresentarsi in patria. L’ultima volta era stato col circo, Gatti, al Dal Verme nel 1921. Ogni estate egli veniva a Bergamo, dove aveva i vecchi genitori e dove vivevano i suoi tre bambini, ch’egli non voleva portare in giro per il mondo perché potessero studiare e fare, un giorno, una vita differente dalla sua. In quei due mesi di riposo, si apriva per lui il palcoscenico del teatro Duse ed egli continuava, davanti alla platea vuota, i suoi allenamenti, di fronte alla mamma e al vecchio padre, mentre i suoi bambini scoprivano finalmente qual era il lavoro di quel papà che era sempre lontano e che arrivava, con quei birilli e quelle palle di gomma, diritto diritto dall’America. Aveva accettato una scrittura in Italia, dopo l’ultima stagione trionfale di Parigi, e la sua grande gioia era di tornare, celebre, davanti al nostro pubblico che di lui, italiano nomade, doveva così poco rammentare.

Tornava. Teneva nascosto il segno di una piccola piaga, un po’ di sangue nella gran festa bianca del suo costume e dei suoi giochi. Uno dei suoi strumenti lo aveva tradito e colpito, di un colpo lievissimo. Si presentò sorridente al pubblico. Trionfò. Non temeva l’insidia. Ma la piccola, lievissima percossa aveva turbato l’equilibrio in quel corpo gracile di maestro di equilibri. La morte aveva toccato Enrico Rastelli con una mano che era anche più leggera della sua di giocoliere, come per una macabra sfida. Rastelli pensava di guarire. Poi a un tratto, fu un folto velo di tenebra, nel cervello, forse come quando la ridda dei suoi giochi giungeva al parossismo e doveva troncare il prodigio, mascherando la fatica di un inchino. Egli forse sentì, in quell’istante, qualcosa cadere, qualcosa che più non ubbidiva.

Era la sua vita che cadeva, in un attimo, e né la sua mano né la mano di nessuno bastava ormai per riprenderla. Quel miracolo di equilibrio che è l’esistenza si scomponeva e si disfaceva in un baleno di sangue, nel buio della notte. La mano magica di Enrico Rastelli non si muoveva più.

* Pubblicato sul Corriere della Sera il 14.12.1931 col titolo Il piccolo Mago Bianco; si trova anche in Abat-jour, di Orio Vergani, Collezione Olimpia, Longanesi & C., 1973.

Short URL: https://www.circo.it/?p=8067