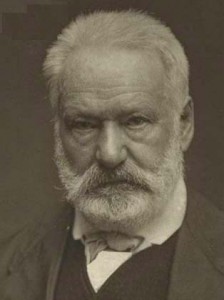

Victor Hugo

La natura era stata con Gwynplaine prodiga dei suoi favori. Gli aveva dato una bocca che si allargava fino alle orecchie, orecchie che si ripiegavano fin sugli occhi, un naso informe fatto per l’oscillazione degli occhiali di un pagliaccio, e un viso che non si poteva guardare senza ridere.Abbiamo detto: la natura aveva colmato Gwynplaine dei suoi doni. Ma era proprio la natura?

Non l’avevano aiutata?

Due occhi compassionevoli, una fenditura per bocca, una protuberanza camusa con due buchi che erano le narici, una faccia schiacciata e tutto ciò col riso per risultato: è certo che la natura non produce da sola siffatti capolavori.

Senonché, è sinonimo di gioia il riso?

Se, davanti a quel ciarlatano – poiché era un ciarlatano – si lasciava svanire la prima allegra impressione, e si osservava attentamente quell’uomo, vi si riconosceva la traccia dell’arte. Un viso simile non è fortuito, ma voluto. Tanta perfezione non è nella natura. L’uomo non può nulla sulla sua bellezza, ma può tutto sulla sua bruttezza. Di un profilo ottentotto non farete un profilo romano, ma di un naso greco potete fare un naso calmucco. Basta cancellare la radice del naso e schiacciare le narici.

Il latino volgare del medio evo non ha creato per nulla il verbo denasare. Gwynplaine fanciullo era stato così degno di attenzione, da indurre qualcuno a modificargli il viso? Perché no? Non fosse altro che per esibizionismo e speculazione. Secondo ogni apparenza, industriosi maneggiatori di fanciulli avevano lavorato intorno a quella figura. Pareva evidente che una scienza ingegnosa, probabilmente occulta, che stava alla chirurgia come l’alchimia sta alla chimica, aveva cesellato quella carne, certamente nella prima infanzia, e creato, con premeditazione, quel viso. Tale scienza abile nelle sezioni, nelle ottusioni e nelle legature, aveva spaccata la bocca, tolto ogni controllo alle labbra, denudato le gengive, disteso le orecchie, sconnesso le cartilagini, sconvolto le sopracciglia e le guance, allargato il muscolo zigomatico, appianato gli sfregi e le cicatrici, rimessa la pelle sulle lesioni, pur mantenendo la bocca sgangherata, e da quella scultura potente e profonda era uscita quella maschera: Gwynplaine.

Non si nasce così.

Gwynplaine, comunque, era meravigliosamente riuscito. Era un dono fatto dalla provvidenza alla tristezza degli uomini. Da quale provvidenza? C’è una provvidenza infernale, come c’è una provvidenza divina? Noi poniamo la questione senza risolverla.

Gwynplaine era saltimbanco, si esibiva al pubblico. Nessun effetto era paragonabile al suo. Guariva gli ipocondriaci col solo mostrarsi. Dovevano evitarlo le persone in lutto, confuse e costrette, se lo scorgevano, a ridere indecentemente.

Un giorno Gwynplaine fece ridere perfino il boia venuto a vederlo. La vista di Gwynplaine faceva sbellicare dalle risa; a sentirlo parlare, ci si rotolava a terra. Era il polo opposto del malumore. Lo spleen a un capo, e Gwynplaine all’altro.

Era così pervenuto, nelle fiere e nelle piazze, a una soddisfacentissima fama d’uomo orrido.

Era ridendo che Gwynplaine faceva ridere. Eppure non rideva. Rideva il suo viso, ma non il suo pensiero. Quella specie di viso inaudito raffazzonatogli dal caso, o da un’industria bizzarra e speciale, rideva da sé. Gwynplaine non c’entrava. L’esterno non dipendeva dall’interno. Quel riso che egli non s’era certo messo sulla fronte, sulle guance, sulle sopracciglia, sulla bocca, non poteva levarselo. Gli avevano appiccicato per sempre il riso sul volto.

Era un riso automatico e tanto più irresistibile dacché era pietrificato. Nessuno vi sfuggiva. Due convulsioni della bocca sono comunicative: il riso e lo sbadiglio. In virtù della misteriosa operazione forse subita da Gwynplaine bambino, tutte le parti del suo viso contribuivano a quel rictus, tutta la sua fisionomia vi tendeva, come una ruota si concentra sul mozzo. Tutte le sue emozioni, quali si fossero, aumentavano, o per meglio dire, aggravavano quella strana espressione di gioia. Una sorpresa, un dolore, un impeto di collera, un sentimento di pietà, non avrebbero fatto che accrescere quell’ilarità dei muscoli: se avesse pianto, avrebbe riso; e qualunque cosa Gwynplaine facesse, volesse, o pensasse, non appena rialzava la testa, davanti alla folla, questa non vedeva altro che quel riso irrefrenabile.

Era un riso automatico e tanto più irresistibile dacché era pietrificato. Nessuno vi sfuggiva. Due convulsioni della bocca sono comunicative: il riso e lo sbadiglio. In virtù della misteriosa operazione forse subita da Gwynplaine bambino, tutte le parti del suo viso contribuivano a quel rictus, tutta la sua fisionomia vi tendeva, come una ruota si concentra sul mozzo. Tutte le sue emozioni, quali si fossero, aumentavano, o per meglio dire, aggravavano quella strana espressione di gioia. Una sorpresa, un dolore, un impeto di collera, un sentimento di pietà, non avrebbero fatto che accrescere quell’ilarità dei muscoli: se avesse pianto, avrebbe riso; e qualunque cosa Gwynplaine facesse, volesse, o pensasse, non appena rialzava la testa, davanti alla folla, questa non vedeva altro che quel riso irrefrenabile.Figuratevi una testa di Medusa, ridente.

A quella inattesa vista si dimenticava tutto e bisognava ridere.

L’arte antica applicava, un tempo, al frontespizio dei teatri della Grecia, una gioiosa faccia di bronzo, raffigurante la Commedia. Sembrava ridere e faceva ridere, ed era pensosa. Tutta la parodia che mette capo alla demenza, e tutta l’ironia che mette capo alla saggezza, si condensavano e si confondevano su quella figura; tutte le preoccupazioni e le delusioni; tutti i disgusti e i dispiaceri si sommavano su quella fronte impassibile, dando per lugubre totale la gaiezza; un angolo della bocca era rialzato dallo scherno verso il genere umano, e l’altro angolo, dalla bestemmia verso gli dei; gli uomini venivano a confrontare a quel modello di sarcasmo ideale, l’esemplare d’ironia che ciascuno ha in sé, e la folla, continuamente rinnovata intorno a quel riso fisso, si smascellava dalle risa davanti all’immobilità sepolcrale del sogghigno. La cupa maschera morta della commedia antica adattata a un uomo vivo: ecco, staremmo per dire, cos’era Gwynplaine. Egli aveva sul collo quella testa infernale dell’ilarità implacabile. Quale fardello, il riso eterno, per le spalle di un uomo!

Riso eterno. Intendiamoci e spieghiamoci. Secondo i Manichei, l’assoluto cede, ogni tanto, e Dio stesso ha delle intermittenze. Altrettanto si può dire della volontà. Noi non ammettiamo che cosa possa mai essere del tutto impotente. Ogni esistenza somiglia a una lettera modificata dal poscritto. Per Gwynplaine il poscritto era questo: a forza di volontà, concentrandovi tutta la sua attenzione, e a patto che nessuna emozione venisse a distrarre e a rilassare la fissità del suo sforzo, egli riusciva a sospendere l’eterno ghigno della sua faccia e a gettarvi una specie di tragico velo e allora non si rideva più davanti a lui, si fremeva.

Questo sforzo, però, Gwynplaine non lo faceva quasi mai, perché era una fatica dolorosa e una tensione insopportabile. Bastava d’altra parte la minima distrazione o emozione, perché quel riso, cacciato per un momento, riapparisse irresistibile come un riflusso, sulla sua faccia, e tanto più intenso quanto più forte era l’emozione, quale si fosse.

Tranne in questo caso, il riso di Gwynplaine era eterno. A veder Gwynplaine si rideva, poi si voltava la testa. Le donne soprattutto ne avevano orrore. Quell’uomo era orribile. Lo scoppio d’ilarità era come un tributo pagato: allegramente, ma quasi macchinalmente. Dopo di che, una volta raffreddato il riso, Gwynplaine per una donna era insopportabile da vedere e impossibile da guardare.

Era del resto alto, ben fatto, agile, deforme soltanto di viso. Ciò avvalorava ancor più l’ipotesi che Gwynplaine fosse piuttosto una creazione dell’arte che un’opera della natura. Gwynplaine, bello di corpo, era stato probabilmente bello di viso. Nascendo aveva dovuto essere un bambino come un altro. Si erano limitati a ritoccargli la faccia. Gwynplaine era stato fatto espressamente. Questa almeno era la supposizione più verosimile.

Gli avevano lasciato i denti. I denti sono necessari al riso. La testa di morto li conserva. L’operazione fattagli doveva essere stata terribile. Egli non se ne ricordava, ciò che non provava affatto che egli non l’avesse subita. Quella scultura chirurgica non aveva potuto riuscire che sopra un bambino in tenerissima età, e per conseguenza quasi inconsapevole di ciò che gli capitava, e facile a scambiare una piaga per una malattia. Inoltre, come si sa, i mezzi di addormentare il paziente e di sopprimere il dolore, erano noti già fin da quei tempi. Senonché, allora, li chiamavano magia, oggi invece si chiamano anestetici.

Oltre quel viso, coloro che l’avevano allevato, gli avevano dato risorse da ginnasta e d’atleta; le sue articolazioni, utilmente dislogate e atte alle flessioni in senso inverso, avevano ricevuto un’educazione da clown, e potevano, come i cardini di una porta, muoversi in tutti i modi. Nulla era stato trascurato per renderlo un abile saltimbanco.

I suoi capelli era stati tinti colar d’ocra una volta per sempre; secreto ritrovato ai nostri giorni. Le belle donne ne usano; ciò che abbruttiva un tempo, serve oggi ad abbellire. Gwynplaine aveva i capelli gialli. Quella tintura per capelli, apparentemente corrosiva, glieli aveva resi lanosi e ruvidi al tatto. Quel fulvo arruffo, piuttosto una criniera che una capigliatura, copriva e nascondeva un profondo cranio da pensatore.

L’operatore qualunque che aveva tolto l’armonia al viso e disordinata tutta la carne, aveva lasciata intatta la scatola cranica. L’angolo facciale di Gwynplaine era possente e ammirabile.

Dietro quel riso vi era un’anima che aveva, come noi tutti, le sue illusioni.

Victor Hugo, L’uomo che ride, 1869

Short URL: https://www.circo.it/?p=12090